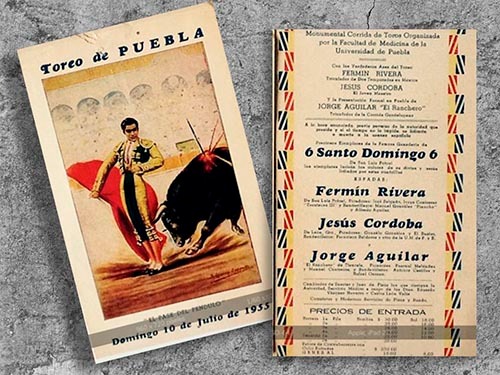

Una inolvidable corrida desde el palco 14...

Ocurrió en El Toreo de Puebla la tarde del 10 de julio del año 1955

En la vida de todo aficionado siempre estará presente la tarde que marcó un antes y un después en su insondable relación con la fiesta de toros. La mía coincidió con esta corrida del 10 de julio de 1955, organizada por la directiva estudiantil de la facultad de Medicina de la Universidad de Puebla. Hacía ya algún tiempo que me llevaban a la plaza, pero las escenas del ruedo, de suyo atractivas, le decían más bien poco a mi incipiente discernimiento de lo que realmente sucedía.

De fechas más o menos próximas a la comentada alcanzo a recordar inclusive el color de los ternos que vestían diestros como Manolo González, Manolo dos Santos, Juan Silveti, Jumillano, Andrés Blando, otra vez Silveti… Pero el contenido preciso de las corridas permanecía para mí en una nebulosa. La cornada de Dos Santos la relaciono, sobre todo, con la presencia de una tía mía que, las pocas veces que iba a los toros y estaba el portugués en el cartel, era seguro que sufriera un percance. Tampoco olvido que, siendo yo muy pequeño, un novillo saltó al callejón y se coló por la llamada puerta falsa al patio de cuadrillas, causando gran revuelo entre la gente. Pero mi temprano despertar a la fiesta no pasaba de detalles sueltos, memorables sólo para mis cortos años. Nada que ver con el toreo y su real significado.

Pero todo eso llegó al fin una soleada tarde de julio y modificó mi horizonte taurino. Intentaré explicarme.

Toreo de Puebla, Palco 14

En la vieja plaza poblana, inaugurada en 1936, los palcos estaban situados en la contrabarrera inmediata al ruedo, como en el Toreo de México. Mi abuelo paterno Carlos Reyes González participó en la construcción del coso y organizó sus primeras temporadas porque era el apoderado para los negocios del empresario asturiano Jesús Cienfuegos: su brazo derecho, como quien dice. En virtud de lo cual, y durante casi veinte años, nuestra familia tuvo acceso exclusivo al palco número 14, situado casi frente a la puerta de cuadrillas, con la de toriles a corta distancia, a nuestra derecha.

Ese palco, como todos, estaba protegido por un grueso tubo metálico pintado de rojo, y a los pequeños nos sentaban sobre el pretil, al cuidado de un adulto y con el cilindro aquel a la altura del pecho, por lo que de manera natural lo tomábamos como punto de apoyo abrazados simplemente el tubular. Un cómodo asiento, usualmente ocupado por dos o tres de nosotros, sostenido cada cual por un adulto, como mi padre o mi abuelo. Éste, se decía en familia, solía presenciar las corridas desde el callejón hasta que un boyancón de Almeya saltó la barrera y le pasó por encima, salvándose milagrosamente de un percance que pudo ser mortal.

A partir de ahí abandonó ese mal hábito, que databa de sus tiempos de empresario, para ir al palco con los demás, un variable elenco de parientes o invitados que tenía, justo debajo del 14, el burladero del equipo médico, encabezado por el doctor Luis Hernández Reyes, el cual intercambiaba con mis mayores escuetas impresiones en el transcurso de los festejos.

Recuerdo, eso sí, que mientras la presencia de otros primos sobre el pretil del palco era cambiante, yo muy rara vez falté a mi puesto. Puedo estar exagerando sin proponérmelo, no quedan muchos para refutarlo. Lo que sí recuerdo con perfecta nitidez es el fuerte olor a tabaco que emanaban los humeantes puros que el sexo masculino saboreaba. "Huele a toro", nos decíamos entre primos, con no poca satisfacción, cada vez que alguien, dentro o fuera de la plaza, encendía un aromático habano y se aplicaba con deleite a darle despaciosas caladas.

Villamelón atento

Debe agregar que siempre tuvo cerca muy buenos maestros. Mi abuelo, especialmente, solía irme explicando en voz baja, sencilla pero claramente, lo que sucedía en el ruedo, quién toreaba y porqué estaba bien o mal lo que hacía, si su estilo de torear era fino o vulgar, las características del toro y, en fin, la lidia que convenía darle. Eran datos esporádicos, nunca una lección en forma, pero todo eso me fue preparando para la gran revelación, que probablemente se me dio con tal claridad porque estuviera ya maduro para convertirme en aspirante a aficionado: esa especie de conexión automática entre los sentidos y la psique, despiertos a la maravilla del toreo.

Esa tarde, aunque fuese de manera embrionaria, entendí que Fermín Rivera era un torero dominador y valiente, "todo un maestro", según sugirió mi padre. Que Jesús Córdoba se distinguía –¡y que yo pudiera apreciarlo!– por su calmoso modo de torear, imprimiendo un vuelo llamativamente terso y suave a su capote y su muleta. Que Jorge Aguilar, que anduvo desconcertado y movido con su primer toro –hubo un grito jocoso que no llegué a escuchar ni entender pero que hizo reír a la plaza entera… algo relacionado con el aguamiel–, iba a desquitarse con el último de la tarde, cuando el alboroto que provocó respondió a lo opuesto: es decir –lo pongo en mi lenguaje de hoy– a la hondura y calidad de su faena de muleta, emocionante y rítmica.

Otras precisiones.

¿Cómo vestían ese día los matadores? Fermín, de blanco y oro; de lila y oro Jesús, y de azul rey y oro Jorge Aguilar. Y Santo Domingo envió una gran corrida, no sólo por lo bravo y noble de los astados sino porque el encierro tenía "bigote y piocha", a decir de mi abuelo. Cuando, de regreso a casa –todos sobreexcitados, como era natural– mamá, que nos salía al encuentro, preguntó cómo había estado la corrida, mi padre, atropelladas las palabras por su entusiasmo, le contestó: "¡Un corridón, vimos un corridón…!" En el segundo toro, Chucho Córdoba orejas y rabo… en el cuarto, Fermín Rivera orejas y rabo… y en el sexto; El Ranchero, orejas y rabo…!

Detalles al vuelo

Al banderillear al primer toro, Pinocho, el peón de confianza de Rivera, perdió pie cuando el toro lo perseguía tras clavarle el primer par. Hubo un quite oportuno y se incorporó ileso, sacudiéndose la arena de la ropa y la cara delante de nuestro palco, pero se me quedó grabada su expresión de terror mientras trastabillaba angustiosamente con el animal pisándole los talones; Pinocho se llamaba en realidad Manuel González, según el programa de mano que pronto iría a dar a mi colección. Por cierto que en el cuarto de la tarde, su jefe de cuadrilla inició la faena sentado en el estribo, y al tercer o cuarto muletazo, lo vimos volar por encima de la barrera, del lado del ruedo, a unos cuantos metros a nuestra derecha.

Pero Fermín reaccionó como un valiente y, con el pelo en desorden y la tez encendida y sucia de arena como resultado de la voltereta, reanudó su trasteo entre las aclamaciones de un público arrebatado por la casta y los arrestos del diestro, que volvió al santodomingo sin verse la ropa y no cejó hasta conquistar los máximos trofeos. Al terminar de dar sus dos vueltas al ruedo pasó a la enfermería. "Por suerte" –nos comentaría el doctor Hernández Reyes de regreso en su burladero-- "sólo traía un varetazo". Muchos años después, mi buen amigo Toño Casanueva, potosino como Fermín y hasta familiar de los señores Labastida, los ganaderos de Santo Domingo, me informó que esa noche, en Puebla, sufrió Rivera una severa taquicardia, antesala del infarto que lo sorprendería pocas semanas después, en la plaza de Monterrey. Tan seria dolencia lo tuvo un año sin torear y precipitaría su retirada.

Adiós al 14

Fue por ese entonces que la viuda de Cienfuegos le vendió la plaza a Gabriel Alarcón, con lo que mi familia perdió sus derechos sobre el palco número 14; de ahí en adelante, para entrar a los toros tendríamos que pagar el boleto correspondiente. Recuerdo que la primera corrida que vi desde el tendido fue un mano a mano de Miguel Báez "Litri" y Joselito Huerta, con toros de Coaxamalucan (01-01-57). Pero esa es otra historia.