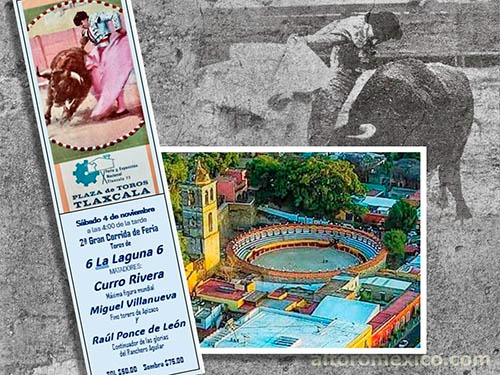

Una histórica tarde de toros en Tlaxcala

Torearon Curro Rivera, Miguel Villanueva y Raúl Ponce de León

Tlaxcala es el estado mexicano con mayor número de ganaderías de bravo, casi una treintena de vacadas que reconocen como matriz fundacional las de Piedras Negras y La Laguna, dos hierros de un mismo origen –Tepeyahualco, una afortunada mezcla de linajes–, cuya sangre fue refrescada a principios del XX con simiente del Marqués de Saltillo –sobresale la influencia del célebre "Fantasío" –, y cuyo auge corresponde a la mejor época de la tauromaquia nacional, con las temporadas grandes de El Toreo de la Condesa y la Plaza México como epicentro. Piedras Negras era conocida por la encastada bravura de sus ejemplares, mientras el talento de Los González, los célebres ganaderos de Apizaco, dejaba inscritas en la rama lagunera la nobleza y boyantía de su origen.

La Laguna dejó de pertenecer a Romárico González a finales de los años sesenta del siglo pasado, adquirida por los señores Federico Luna y Luis de la Garza, y fue decayendo poco a poco. Pero antes, acertó a lidiar seis toros, terciados pero de notables hechuras, en la segunda corrida de la feria tlaxcalteca de 1972, en un cartel encabezado por Curro Rivera, figura en plena sazón, que completaban Miguel Villanueva y Raúl Ponce de León, que como pareja novilleril habían revolucionado la temporada chica de la México tres años atrás, pero, ya matadores, toparon con el muro de indiferencia de las empresas, seguramente apuntalado por otra muralla aún más infranqueable.

Al respecto, ambos –Villanueva y Ponce de León– han manifestado que la única figura consagrada que nunca dudó en alternar con ellos fue precisamente Francisco Martín Rivera Agüero, que ese año había cortado cuatro orejas en una misma tarde isidril (22-05-72) y dentro de pocas semanas inmortalizaría en la México a "Horchatito III", de Javier Garfias (07-01-73). Pero en la pequeña y muy torera plaza tlaxcalteca, aquel sábado del 72, los dos jóvenes iban a crecerse y equipararse sin desdoro con la estrella del cartel.

Para combatir el frío

Tlaxcala, capital del estado del mismo nombre, está enclavada en un valle sobre el cual se ciernen ondas gélidas procedentes de la Malinche, hermosa y azul montaña. Ese brusco descenso de la temperatura anuncia la llegada de noviembre, con su feria tradicional de Todos Santos-Día de Muertos y sus corridas de toros. Quienes acuden al coso rematado por la añosa torre de San Francisco se previenen de las ráfagas heladas con ropa invernal, que puede incluir cobijas de Chiautempan y hasta una mulita de licor, pero reconocen que nada combate mejor el frío como la emoción dramática y estética del toreo, que en las tardes grandes puede alcanzar gradaciones impensadas.

Curro, en su sitio; Villanueva, de lujo

La Laguna fue siempre vacada de toros finos por dentro y por fuera, y Curro Rivera estaba en la cúspide de su madurez torera. Derrochó confianza y torerismo con el abreplaza, que se apagó pronto, y aprovechó sin el menor titubeo a su pastueño segundo, bravo en varas, alegre y pronto al acometer la muleta baja y mandona del hijo de Fermín, pródiga en tandas larguísimas de naturales y derechazos, rematados éstos con el doble pase de pecho –uno por cada pitón– que fue precisamente Curro quien puso de moda. Tampoco faltaron el circurret y unas pausadas manoletinas, y como despachó al lagunero con certero estoconazo, los tendidos se nevaron y la figura del cartel paseó, entre flores, sombreros y otras prendas, las orejas y el rabo del noble bovino.

A Miguel Villanueva, artista con pincel de trazos finos donde los hubiera, solía acusársele de cierta apatía justo cuando había que poner el corazón por delante. Pero aquel sábado, ante el público de la capital de su estado natal (Apizaco, 29-09-1949), cualquier señal de apocamiento desapareció en él. Villanueva anduvo tan a gusto con el lote obediente y embestidor que le tocó en suerte que suyas fueron las verónicas más clásicas y bellas de la tarde, y sus faenas emanaban el aroma del toreo eterno, ejecutado con facilidad, parsimonia y gusto. La primera de ellas tuvo señorío, y además de la oreja otorgada la paisanada pedía una segunda que no se concedió. El quinto toro duró menos, pero los detalles de arte de Miguel aromatizaron nuevamente la tarde.

Ponce de León y "Mandamás"

Para describir la tauromaquia de Raúl Ponce de León habría que recurrir a ciertos rasgos de Silverio –el sentimiento–,, de Procuna –el arrebato– e inclusive de aquel otro tlaxcalteca, Fernando de los Reyes "El Callao" (Huamantla, 04-04-1929–México D.F. 10-03-1993), que consiguió hacer de su toreo una cosa sutil, tanto que no le alcanzó para figurar en los carteles más sonoros. Pero Ponce de León poseía demás una valentía innata traducida en entrega constante, a veces incluso por encima de la eficacia. Mas esta tarde de noviembre, lo suyo no fue valentía con ráfagas de inspiración sino una transfiguración casi mágica, que le permitió levantar un monumento a sí mismo y a la grandeza del toreo hasta desembocar en el indulto de "Mandamás", pues su faenón a ese sexto lagunero, ya con el crepúsculo encima, fue un festín milagroso en que toro y torero iban a más y a más, derechazos cada vez más largos y sentidos, naturales inacabables, remates inverosímiles de ligazón y ceñimiento. Y al perdón concedido al alegre y nobilísimo "Mandamás" –fijeza, galope alegre, humillación, boyantía…– le siguieron ovaciones sinfín, compartidas por Raúl–orejas y rabo simbólicos–, con los ganaderos de La Laguna, señores Luna y De la Garza.

Con su primero, un cárdeno muy bonito, ni bueno ni malo, había sido el diestro valiente y entregado de tantas veces. Mató de pinchazo y estocada, y saludó desde el tercio.

¿Cuál frío?

Juro que pocas veces he sentido en cuerpo y alma el calor del toreo como en aquel venturoso anochecer tlaxcalteca. A despecho de lo que informaran los termómetros y la meteorología, que por otro lado, en la calidez del júbilo compartido, nadie se habrá ocupado de consultar.